Welche Hauptausgaben hat der Bund und was treibt sie?

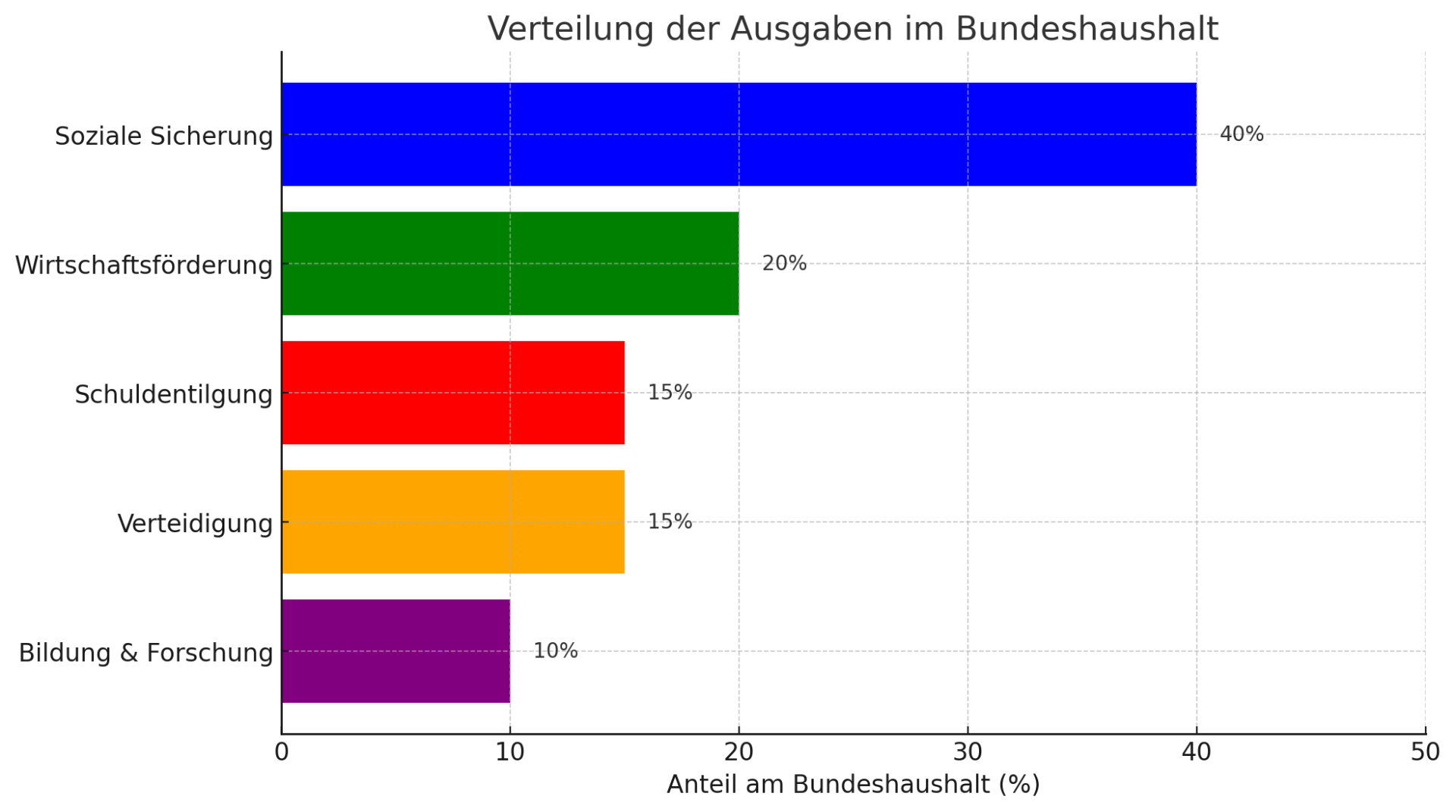

Bundeshaushalt Der stellt den zentralen Finanzplan der Bundesregierung dar und regelt die Verteilung und Verwendung öffentlicher Mittel. Die bedeutendsten Ausgabenpositionen spiegeln die wichtigsten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, denen Deutschland derzeit gegenübersteht. Hierzu zählen insbesondere die soziale Sicherung, die wirtschaftliche Stabilisierung, die Schuldentilgung sowie die Verteidigung und Investitionen in Bildung und Forschung. Diese finanziellen Aufwendungen sind unerlässlich, um den sozialen Frieden zu wahren, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu sichern und eine langfristige Zukunftssicherung zu gewährleisten.

1. Soziale Sicherung – Rente, Sozialhilfe und Arbeitsmarktpolitik

Traditionell ist die soziale Sicherung der größte Einzelposten im Bundeshaushalt. Dazu zählen unter anderem Rentenzahlungen an ältere Bürger, Arbeitslosengeld für Erwerbslose sowie Sozialhilfe für bedürftige Menschen. Deutschland verfügt über ein umfassendes Sozialstaatssystem, das darauf abzielt, soziale Ungleichheiten abzufedern und jedem Bürger ein Mindestmaß an Sicherheit zu bieten.

Ein wesentlicher Faktor, der die Sozialausgaben erheblich steigert, ist der demographische Wandel. Die deutsche Gesellschaft altert: Die Lebenserwartung steigt, während die Geburtenrate niedrig bleibt. Dadurch wächst die Zahl der Rentner kontinuierlich, während gleichzeitig immer weniger junge Erwerbstätige in das Rentensystem einzahlen. Dieses Ungleichgewicht zwingt den Staat dazu, zunehmend finanzielle Mittel bereitzustellen, um die Renten in ihrer gegenwärtigen Höhe zu sichern. Bereits heute ist die gesetzliche Rentenversicherung auf staatliche Zuschüsse angewiesen, und dieser Bedarf wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter zunehmen.

Zudem beeinflussen wirtschaftliche Unsicherheiten die Sozialausgaben. In Krisenzeiten steigt die Arbeitslosigkeit, was zu einer verstärkten Abhängigkeit von Arbeitslosengeld führt. Besonders die Folgen der Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs haben in jüngster Zeit für wirtschaftliche Turbulenzen gesorgt. Während der Pandemie musste der Staat unter anderem mit Kurzarbeitergeld und verschiedenen Hilfsprogrammen eingreifen, um eine Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Der Ukraine-Krieg führte darüber hinaus zu steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen, woraufhin die Regierung mit Entlastungspaketen reagierte, um einkommensschwache Haushalte zu unterstützen.

Ein weiterer bedeutender Kostenfaktor ist die Grundsicherung für Arbeitsuchende (Bürgergeld). Die Reform des ehemaligen Hartz-IV-Systems zielt darauf ab, die soziale Absicherung zu verbessern, geht jedoch mit höheren staatlichen Ausgaben einher. Kritiker warnen vor möglichen Fehlanreizen, während Befürworter betonen, dass eine angemessene Grundsicherung notwendig ist, um soziale Ungleichheiten abzubauen.

2. Wirtschaftsförderung und staatliche Eingriffe in Krisenzeiten

Ein erheblicher Teil des Bundeshaushalts fließt in wirtschaftsfördernde Maßnahmen. Der Staat unterstützt Unternehmen durch direkte Finanzhilfen, Steuervergünstigungen oder Subventionen für bestimmte Branchen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu bewahren und Wachstum zu fördern.

Gerade in Krisenzeiten ist es entscheidend, dass der Staat aktiv eingreift, um negative wirtschaftliche Entwicklungen abzufedern. Während der Corona-Pandemie wurden beispielsweise milliardenschwere Hilfspakete geschnürt, um Unternehmen vor der Insolvenz zu bewahren. Auch während der Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs hat die Regierung Maßnahmen ergriffen, um die wirtschaftlichen Folgen abzumildern, etwa durch Preisbremsen für Gas und Strom.

Ein zentrales Problem der deutschen Wirtschaft ist der Fachkräftemangel. In zahlreichen Branchen, insbesondere im Handwerk, der Pflege und in technischen Berufen, fehlen qualifizierte Arbeitskräfte. Um diesem Missstand entgegenzuwirken, setzt der Staat auf verschiedene Maßnahmen: Er fördert berufliche Weiterbildungen, erleichtert die Zuwanderung von Fachkräften und unterstützt Unternehmen bei der Ausbildung ihres Personals. Dennoch bleibt der Fachkräftemangel eine der größten Herausforderungen für die Zukunft Deutschlands.

3. Schuldentilgung und steigende Zinslasten

Ein oft übersehener, jedoch bedeutender Aspekt im Bundeshaushalt ist die Schuldentilgung. In den letzten Jahren hat Deutschland hohe Schulden aufgenommen, um Krisenmaßnahmen zu finanzieren. Während die Zinsen lange Zeit auf einem historisch niedrigen Niveau waren, sind sie in jüngster Zeit gestiegen. Dies führt dazu, dass der Staat nun erhebliche Summen für die Rückzahlung seiner Schulden aufbringen muss.

Die steigende Zinslast schränkt den finanziellen Spielraum der Regierung erheblich ein. Während in der Vergangenheit viele Investitionen durch günstige Kredite realisiert werden konnten, muss heute ein größerer Teil des Haushalts für Zinszahlungen reserviert werden. Dies resultiert in einer schwierigen Abwägung: Einerseits sind notwendige Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz erforderlich, andererseits muss die Staatsverschuldung im Griff gehalten werden.

4. Verteidigung und internationale Verpflichtungen

In den letzten Jahren hat der Bereich Verteidigung zunehmend an Bedeutung gewonnen. Angesichts des Ukraine-Kriegs hat Deutschland seine Verteidigungsausgaben deutlich erhöht. Mit dem "Sondervermögen Bundeswehr" in Höhe von 100 Milliarden Euro soll die militärische Ausstattung modernisiert und die Verteidigungsfähigkeit des Landes gestärkt werden.

Zudem ist Deutschland in der Verantwortung, seinen Verpflichtungen innerhalb der NATO nachzukommen. Über viele Jahre wurde der Verteidigungsetat vernachlässigt, was dazu führte, dass die Bundeswehr heute mit veralteter Ausrüstung und Personalmangel kämpft. Die Erhöhung des Verteidigungsbudgets ist daher zwingend erforderlich, um die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte sicherzustellen.

5. Bildung, Forschung und Zukunftsinvestitionen

Obwohl die Verantwortung für die Bildung primär bei den Bundesländern liegt, investiert auch der Bund in Schulen, Universitäten und Forschungsprojekte. Eine gut ausgebildete Bevölkerung ist von entscheidender Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands, insbesondere in Zeiten zunehmender technologischer Innovationen.

Insbesondere im Bereich der Digitalisierung besteht erheblicher Nachholbedarf. Viele Schulen und Universitäten sind nicht ausreichend mit moderner Technik ausgestattet, und der Ausbau schneller Internetverbindungen stellt in ländlichen Regionen nach wie vor eine Herausforderung dar. Der Staat fördert daher Programme, die den digitalen Wandel im Bildungssektor vorantreiben sollen.

Zudem wird die Forschung mit substanziellen Mitteln unterstützt. Deutschland investiert in Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und Quantencomputer. Diese Investitionen sind entscheidend, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und den Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu beschleunigen.

Fazit: Die Balance zwischen notwendigen Ausgaben und langfristiger Stabilität

Der Bundeshaushalt reflektiert die bedeutenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen Deutschland heute konfrontiert ist. Die alternde Bevölkerung führt zu steigenden Kosten in den Bereichen Rente und Sozialhilfe, während wirtschaftliche Unsicherheiten den Staat dazu bewegen, sowohl Unternehmen als auch Bürger finanziell zu unterstützen. Zudem wächst die Schuldenlast, und steigende Zinsen setzen den Haushalt zusätzlich unter Druck.

Zudem erfordern internationale Krisen, insbesondere der Krieg in der Ukraine, erhöhte Investitionen in die Verteidigung. Gleichzeitig ist es unerlässlich, in Bildung, Forschung und Digitalisierung zu investieren, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern.

Die zentrale Herausforderung für die Bundesregierung besteht darin, einen Ausgleich zwischen dringend notwendigen Ausgaben und langfristiger Finanzstabilität zu finden. Einerseits müssen akute Probleme angegangen und soziale Sicherheit gewährleistet werden; andererseits gilt es, die Staatsverschuldung im Griff zu behalten. In den kommenden Jahren wird sich zeigen, ob es gelingt, diesen Balanceakt erfolgreich zu bewältigen